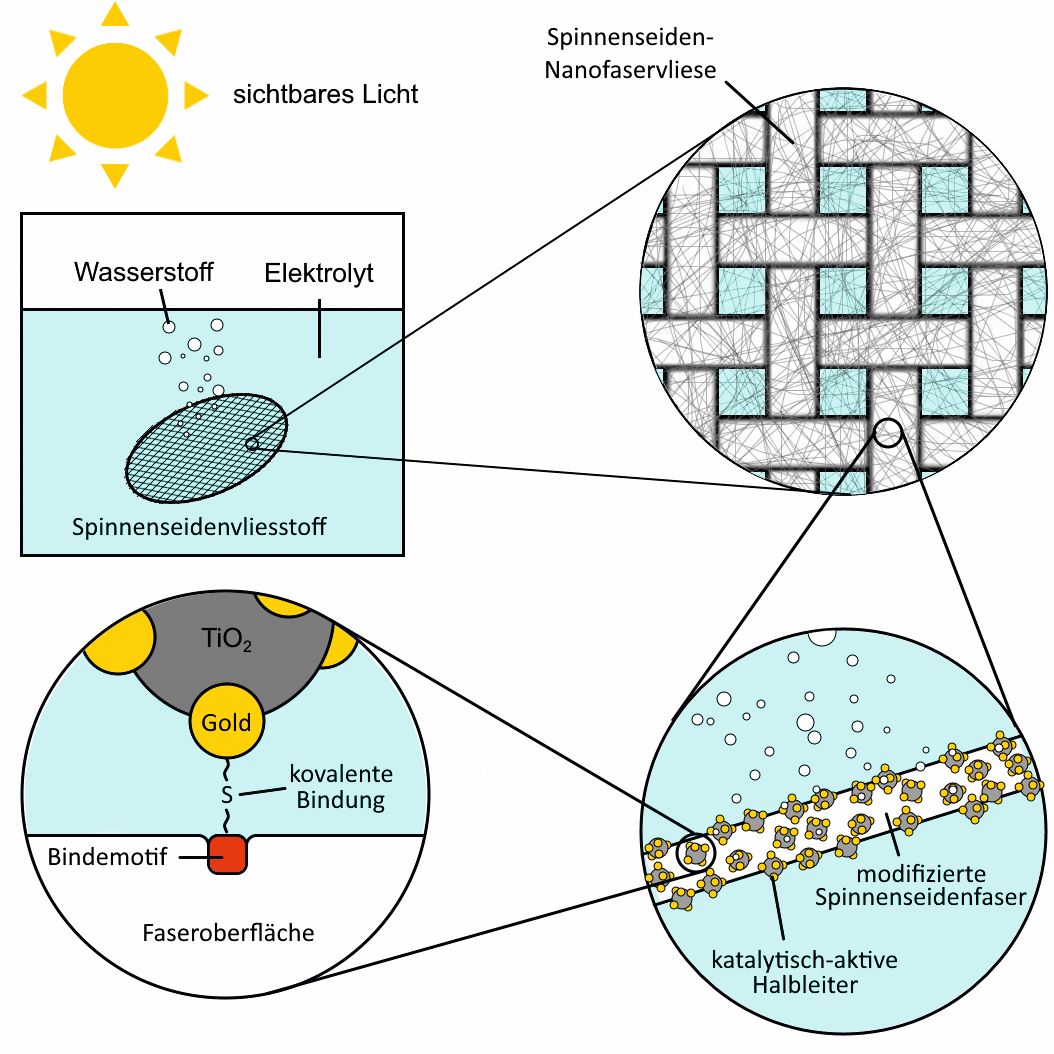

Die Herstellung von Wasserstoff basiert heutzutage weitestgehend auf der Verarbeitung von fossilen Brenn-stoffen wie Erdöl, bei der Treibhausgase freigesetzt werden. Eine Alternative bieten Hybridmaterialien aus Spinnenseidenproteinen in Kombination mit katalytisch wirksamen metallischen Halbleitern. Sie sollen Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff spalten – mithilfe von Licht.

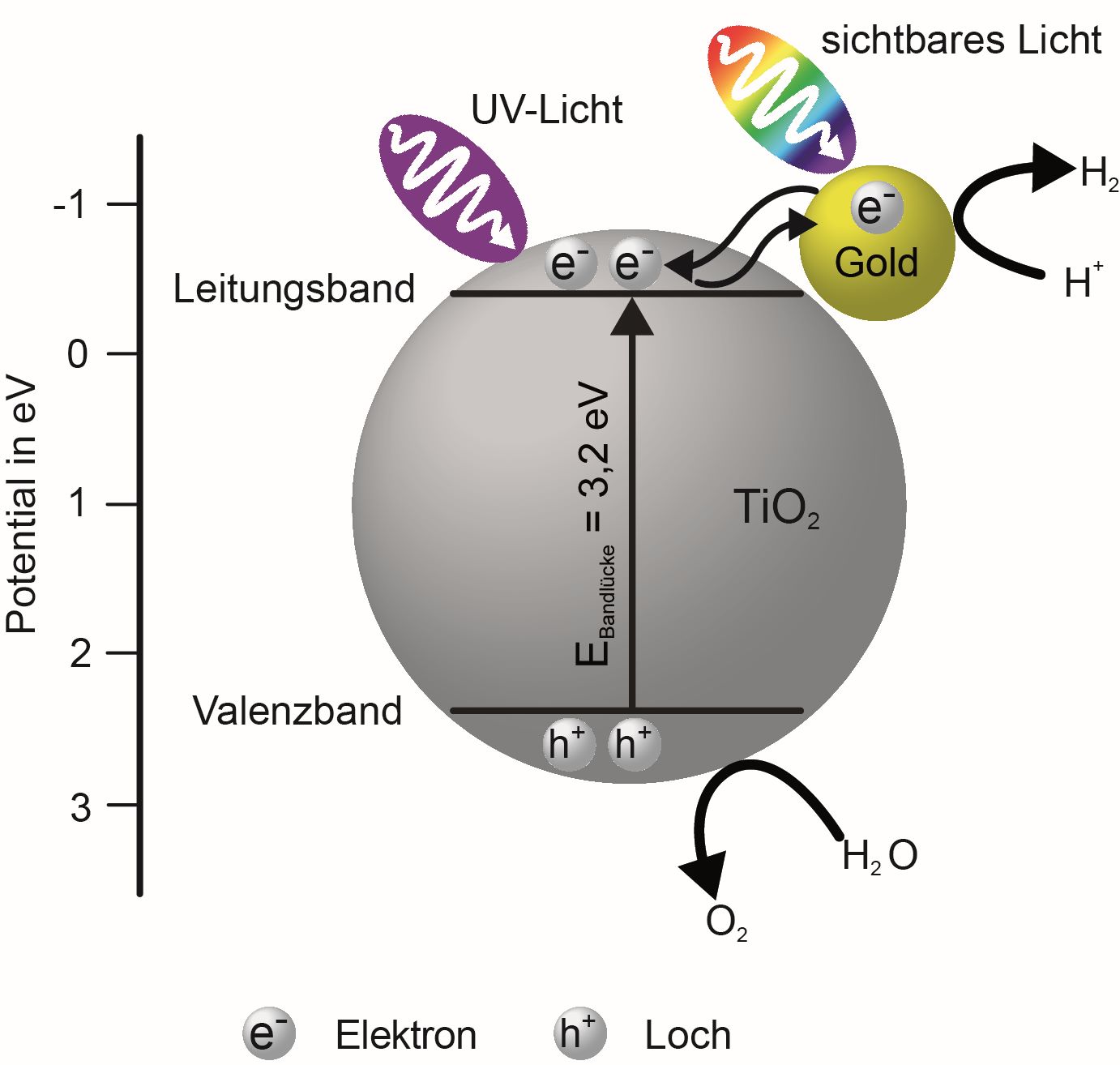

Metallische Halbleiter wie Titandioxid (TiO2) zeigen unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht photokatalytische Aktivität. Durch die Energie des Lichts werden Elektronen im TiO2 angeregt, wodurch Protonen zu Wasserstoff reduziert werden und Sauerstoff freigesetzt wird. Um die Effizienz des TiO2 zu erhöhen, wird dieses mit Gold-Nanopartikeln (AuNPs) kombiniert. Dabei laufen an der Grenzfläche physikalische Prozesse ab, die es ermöglichen, den sichtbaren Spektralbereich des Lichts für die Photokatalyse zu nutzen. TiO2-Partikel in klassischer Pulverform haben jedoch einige erhebliche Nachteile: Dazu zählen eine geringe Ausbeute an Wasserstoff, die fehlende Skalierbarkeit sowie das geringe Wiederverwendungspotenzial.

rechts: Spinnenseidenbasierte Katalysatormembran (Quelle: Shakir Zainuddin, Lehrstuhl Biomaterialien, Universität Bayreuth)

In diesem Forschungsprojekt sollen die verwendeten Halbleiter auf Trägervliesstoffen aus biotechnologisch hergestellten Spinnenseidenfasern immobilisiert werden. Spinnenseide ist aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften perfekt als Trägermaterial geeignet und dazu auch noch ein „grünes“ Polymer: Sie ist im Vergleich zu anderen Polymeren komplett biologisch abbaubar und ermöglicht dadurch eine vereinfachte Wiederverwendung der katalytischen Metallkomponenten. Für die Bindung der Halbleiter werden die Spinnenseidenproteine spezifisch modifiziert. Die Kombination der Vliese aus Spinnenseide mit katalytisch aktiven Halbleitern ermöglicht die Schaffung eines nachhaltigen Systems. Die photokatalytisch aktiven Spinnenseidenvliese sollen in einem stationären Wasserstofferzeuger zur Anwendung kommen, der in unterschiedlichsten Bereichen zur lokalen Wasserstoffproduktion eingesetzt werden kann.