Kronenradgetriebe bieten großes Potenzial für leistungsfähige Antriebe. Aufgrund fehlender Normen und Methoden zur örtlichen mechanischen Analyse ist der Aufwand zur Erschließung neuer Anwendungsfelder hoch. Trotzdem haben sich Kronenradgetriebe aufgrund diverser Vorteile etabliert. Sie sind auf Stirnrad-Verzahnungsmaschinen herstellbar. Zudem muss das Tragbild in Achsrichtung des Ritzels nicht eingestellt werden.

Ziel des Projekts war die Entwicklung von Berechnungsalgorithmen zur Zahnkontaktanalyse, die Erstellung eines Berechnungsprogramms und die Durchführung von Validierungsversuchen, inklusive Körperschallmessung zur Lebensdauerprognose und -überwachung. Das Vorhaben soll die Erschließung neuer Anwendungsfelder vorantreiben.

rechts: Einer von zwei baugleichen Prüfständen. Zu sehen ist der Prüfgetriebekasten in der Mitte mit dem Antriebsstrang rechts und dem Antriebsstrang links (Quelle: ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG)

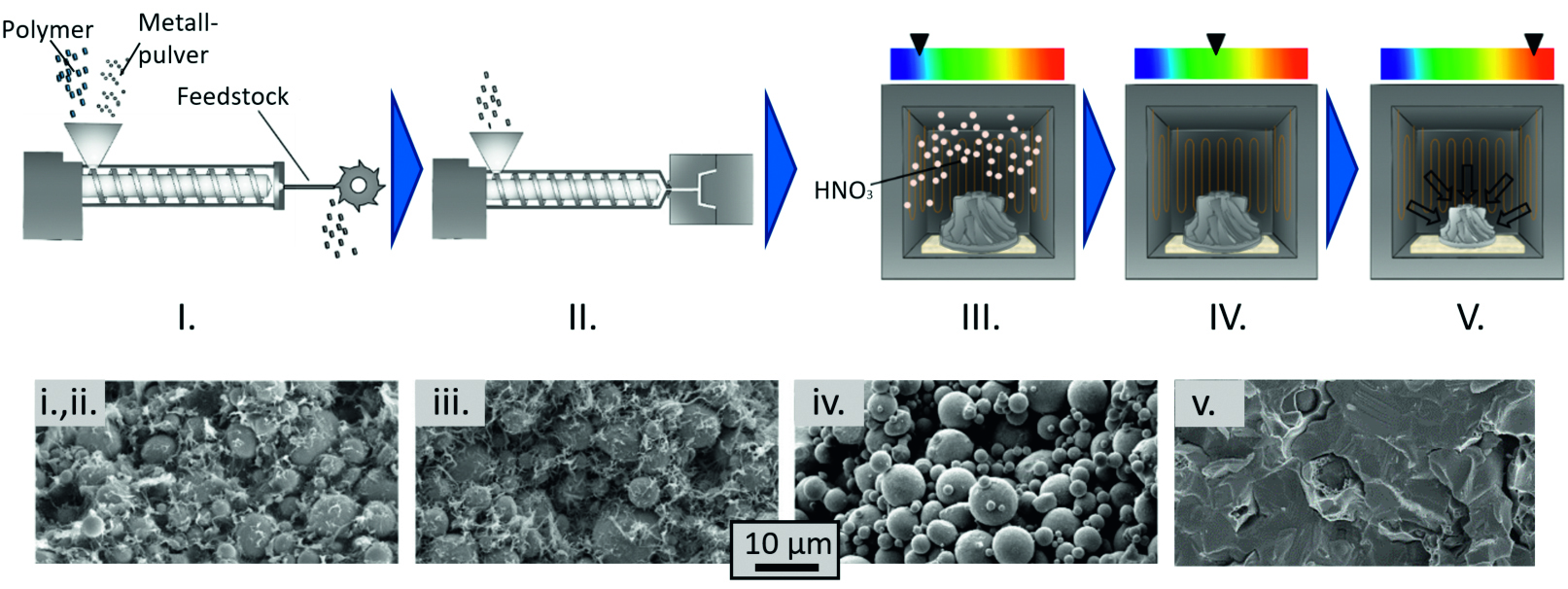

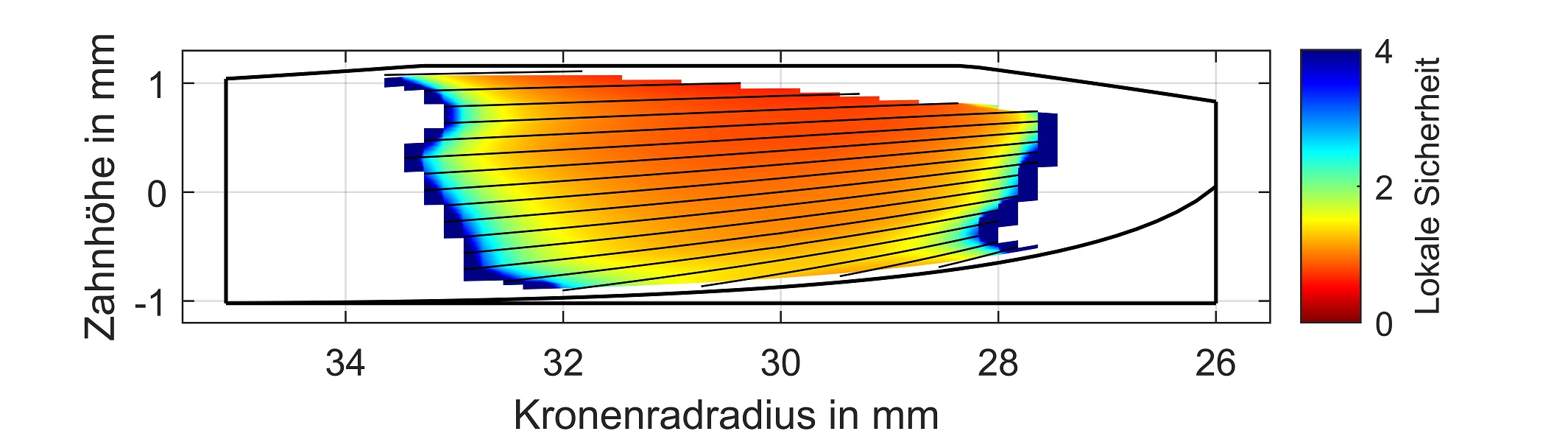

Das Projekt wurde von der Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebesysteme der TU München in Kooperation mit der Firma ebm-papst bearbeitet. Im Vorhaben wurden Methoden zur Geometrieberechnung sowie der Zahnkontaktanalyse lastfrei und unter Last (Bild links) erarbeitet. Es wurden zwei Prüfstände speziell für die Kronenradverzahnung entwickelt (Bild rechts), mit denen Validierungsversuche inklusive Körperschallmessung zur Lebensdauerüberwachung möglich sind. Als effiziente Fertigungsalternative wurde das Wälzfräsen von Kronenrädern untersucht.

In dem Projekt konnten die entwickelten Berechnungsmethoden mit Untersuchungen an den Prüfständen sowie Finite-Element-Rechnungen validiert werden. Es wurden verschiedene Konfigurationen, insbesondere konjugierte und ballige Verzahnungen betrachtet. Mit den Ergebnissen des Forschungsprojektes steht eine Methode zur Lebensdauerprognose zur Verfügung. Des Weiteren zeigen die Methoden der Lebensdauerüberwachung (Condition Monitoring) großes Potenzial zur frühzeitigen Erkennung von Verzahnungsschäden. Die Ziele des Vorhabens wurden somit erreicht.